Resumen

El negocio de narcotráfico ha impulsado el fortalecimiento de los actores criminales que componen el conflicto armado interno en Colombia, a lo largo de casi sesenta años los gobiernos de turno han intentado elaborar políticas públicas, estrategias y programas para contrarrestar el crecimiento de territorios con presencia de cultivos de uso ilícito en el país y con ello detener el crecimiento del narcotráfico, a pesar de ello, Colombia se ha denominado como uno de los países con mayores cultivos de hoja de coca. No obstante, el actual marco jurídico colombiano es poco efectivo a la hora de enfrentar al terrorismo y al narcotráfico como fenómenos convergentes, la política criminal del Estado colombiano no ha logrado dar una solución al problema, lo que genera inseguridad jurídica y afecta las alianzas estratégicas con otros países para lograr formular una estrategia conjunta y con ella neutralizar el crimen transnacional organizado. Con el fin de desarrollar los lineamientos de un estatuto como propuesta que instaure al narcotráfico y el terrorismo como blancos de inteligencia militar, pero que además plantee un reglamento que logre neutralizar de forma efectiva la convergencia de estos dos fenómenos, se tomarán como bases de estudio el marco jurídico legal colombiano contra el narcotráfico y el terrorismo, la política criminal del Estado colombiano y las estadísticas y estudios que demuestran el crecimiento de estas amenazas en el territorio nacional.

Palabras clave: Terrorismo, Narcotráfico, Crimen Transnacional Organizado, Seguridad Jurídica y cultivos ilícitos.

Introducción

El Estado colombiano se ha visto enfrentado al crecimiento del narcotráfico desde la década de 1990, con la firma del acuerdo de paz han incrementado el número de actores insurgentes que adoptaron el narcotráfico como método de financiamiento de las estructuras criminales, los actos terroristas como estrategia para generar miedo y apropiarse de territorios geoestratégicos en el país.

Para Rodrigo Uprimmy (2003), el fenómeno del narcotráfico es definido como una forma ilícita de acumulación mercantil y no como una simple conducta criminal, pero para el Estado colombiano, el narcotráfico ha sido generador de violencia y estancamiento en el desarrollo de sectores productivos, Este fenómeno afecta negativamente el desarrollo económico y social colombiano, ya que lleva a la fuga de capitales (a que se alejen inversiones de Colombia) y el crecimiento de la violencia y las acciones terroristas.

El terrorismo es un fenómeno que está directamente relacionado con el narcotráfico. Rafael Calduch identifica al narcotráfico como generador de violencia premeditada y sistemática con una motivación política o económica perpetrada contra no combatientes por grupos no estatales (Calduch s.f). Por otro lado, la Liga Árabe plantea que el terrorismo es cualquier acto violento impulsado por una agenda criminal, toda vez que estas acciones generan terror en la población y ponen en riesgo su libertad, seguridad y bienestar. Estos actos también causan daño a la infraestructura de la nación y al medio ambiente, con el fin de obtener dominio sobre un territorio (LAS 1998).

El actual marco jurídico colombiano, es poco efectivo a la hora de enfrentar estos dos fenómenos convergentes. La política criminal de represión diseñada por Colombia, no ha logrado dar respuesta al problema, generando inseguridad jurídica. Como se plantea en el texto “Construcción de Políticas Públicas para combatir la convergencia de actores terroristas”, la adaptación a los cambios que produce la aparición del narcotráfico y actores terroristas, requiere de la atención inmediata de una reforma jurídica para contrarrestar los efectos de estas amenazas (Ardila, C., Jiménez, J. & Rodríguez, J 2017). La ilustración de esto es el enfrentamiento que el Estado colombiano ha vivido desde el surgimiento del narcotráfico y de la criminalización en su territorio.

La presente investigación se sitúa en el campo de las políticas públicas, puesto que a la hora de enfrentar el terrorismo y el narcotráfico, como amenazas a la seguridad del Estado, el gobierno colombiano se ha enfocado en el fortalecimiento de su sector defensa, sin embargo, para hacerle frente al narcotráfico y al terrorismo, como amenazas a la seguridad nacional, es necesaria la implementación de un marco jurídico capaz de enfrentar y combatir la convergencia de estos actores criminales.

En este orden de ideas, el presente texto tiene el objetivo de responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los lineamientos para crear un estatuto contra el crimen organizado, a fin de que los operadores de justicia tengan seguridad jurídica para investigar, acusar y juzgar los delitos materia del presente estudio?

Para ello, se formulará un Marco Conceptual desde la convergencia entre el narcotráfico y el terrorismo con el fin de promover la caracterización del fenómeno como blanco legítimo de la inteligencia militar para el desarrollo de las operaciones militares; en segundo lugar, se examinarán las áreas más afectadas por el fenómeno convergente de cara a orientar los esfuerzos militares y judiciales abordados en nuestro tema de investigación; posterior a esto, se analizará la anomia existente en el marco jurídico colombiano bajo el cual los operadores de justicia investigan, acusan y juzgan los delitos concernientes al narcotráfico y al terrorismo; lo anterior logrará llegar a exponer los lineamientos para crear un estatuto contra el crimen organizado, a fin de que los operadores de justicia tengan seguridad jurídica para investigar, acusar y juzgar los delitos materia del presente estudio.

Para el desarrollo del trabajo se hará uso del enfoque de investigación cualitativo, en razón a que se examinarán en contexto situacional, los problemas que desbordaron los fenómenos del narcotráfico y el terrorismo en Colombia, a fin de presentar herramientas teóricas, que permitan afectar de manera contundente los mencionados fenómenos criminógenos. De otra parte, el trabajo tiene un alcance de tipo descriptivo-correlacional ya que se pretende mostrar cómo se han incrementado los fenómenos objeto de la investigación, la relación que entre ellos existe y una posible solución efectiva para combatirlos.

Conceptualización entre narcotráfico y terrorismo, caracterización de los fenómenos como blanco legítimo de la inteligencia militar para el desarrollo de las operaciones

Con el fin de entender la necesidad de caracterizar al narcotráfico y al terrorismo como blancos legítimos de la inteligencia militar para el desarrollo de operaciones, es necesario conceptualizar estos fenómenos y de esta manera entender como esta convergencia representa una amenaza para los Estados, en especial para el caso colombiano.

El narcotráfico ha sido catalogado como una empresa criminal, los líderes de estos grupos son personas capaces de alinear recursos con el objetivo de violar sistemáticamente la ley para obtener ingresos económicos que contribuyan con su crecimiento y por tanto con la expansión del negocio. La teoría económica del crimen expone que este tipo de criminales que tienen objetivos económicos, son agentes maximizadores y racionales que trabajan con base en las evaluaciones de riesgos, ingresos y costos (Becker 1990).

Estas empresas criminales (narcotraficantes), son agentes económicos capaces de identificar y explotar oportunidades que les generen incrementos económicos importantes y esto es lo que les brindan los bienes y servicios ilegales como es el tráfico de drogas, pues detrás de este fenómeno vienen consigo el tráfico de armas y la prostitución. El narcotráfico es un negocio capaz de alinear recursos para la producción de ganancias, así como la de alinear recursos para la producción de ganancias, así como también la capacidad de superar los obstáculos morales y éticos asociados con la sistemática violación de la Ley (Gil 2016).

Gottschalk (2010: 295), plantea que la delincuencia organizada tiene la capacidad de innovar de manera rápida, estos grupos explotan nuevas combinaciones de recursos productivos. En el caso específico del narcotráfico, la obtención de las ganancias se deriva de la explotación de DPSI (drogas psicoactivas ilegales). En su desempeño, desarrollan una gran variedad de innovaciones que les permiten superar los obstáculos que les imponen las organizaciones del Estado responsables de perseguir la actividad ilegal, de ello ha derivado el terrorismo como su gran estrategia de poder y control, generar terror les permite crecer por medio del miedo generalizado que le inyectan a la población.

De esta manera, el término “Illegal entrepreneurship” (“emprendimiento ilegal” en español) se ha utilizado en la literatura anglosajona para hacer referencia a una gran gama de diferentes actividades ilegales; a forma más grave y extrema de la iniciativa empresarial ilegal es el “crimen organizado”, que incluye delitos como secuestro, robo, tráfico de drogas y extorsión (Aidis & Praag 2007).

El terrorismo ha sido catalogado por Naciones Unidas como todo acto criminal dirigido contra el Estado y encaminado a crear terror en la sociedad civil, por su parte, la Asamblea de Estados Americanos definió este término como toda actividad destinada a provocar terror con el fin de obtener resultados de poder y control (OEA 2003). En el año 2003, la OEA planteó los desafíos a la seguridad del hemisferio, afirmando que la seguridad del territorio es de alcance multidimensional, por ello se incluyen amenazas nuevas y tradicionales, estas reúnen las prioridades y desafíos del Estado y contribuyen a la estabilización y búsqueda de escenarios de paz, promoviendo el desarrollo social y la justicia, basándose en la protección de los Derechos Humanos y el respeto por la soberanía nacional.

Es evidente como el cultivo y tráfico de drogas, el tráfico de armas, las pandillas, además de los actos de terrorismo son actores criminales convergentes, esta asimetría de fenómenos acelera la inseguridad de los Estados, lo que se podría caracterizar como Crimen Organizado, amenaza creciente de carácter nacional y transnacional.

El Crimen Transnacional Organizado (CTO) ha sido catalogado como una amenaza que ha traspasado las fronteras estatales, poniendo en estado de alerta a todas las naciones del mundo, este es un tema que forma parte de la agenda de los organismos multilaterales. Al pasar del tiempo esta ha sido una amenaza que ha modernizado y ha tenido un crecimiento desacelerado, el CTO es un fenómeno que tiene el objetivo de ampliar sus ganancias indistintamente de los métodos y medios que deba utilizar, dentro de sus actividades se encuentran: narcotráfico, secuestro, tráfico y trata de personas, explotación ilegal de minerales, tráfico de armas y de tecnología; también, de órganos humanos, material nuclear, asesinatos selectivos, extorsión, intimidación, tortura y el lavado de activos.

El tráfico de drogas es la principal fuente de ingreso de estas organizaciones criminales, por ello se ha convertido en una de las principales y más agudas amenazas a la seguridad, a los principios del Estado y a las relaciones entre las naciones. Es importante recalcar que los efectos de las actividades delictivas de estos grupos criminales no solo se traducen en hechos de violencia, sino que afectan además al ambiente, la corrupción de instituciones tanto privadas como estatales, generan también un deterioro de la sociedad, forjando además problemas de salud pública (Rojas 2008).

Esta amenaza ha ido en crecimiento en los Estados latinoamericanos, esto ha generado que el termino Crimen Transnacional Organizado genere una discusión académica en torno a la evolución y perfeccionamiento de la delincuencia común. El crimen organizado interfiere en los intereses del Estado; rebasa los controles gubernamentales; establece líneas especiales de operaciones basadas en un sistema complejo para la delegación de hechos delictivos; persiguió por medio de acciones violentas la obtención del poder económico y social de un territorio (Rojas 2008).

El CTO busca la influencia y la capacidad de decisión sobre los agentes estatales, sin importar ideología u orientación política, para lograr esto emplea la extorsión y la violencia como instrumentos fundamentales, esta característica es la que representa el mayor peligro para las sociedades de la región. Los hechos de delincuencia de estos actores criminales establecen la violencia premeditada y sistemática perpetrada contra objetivos no combatientes como forma de influir en un sector de la población (Laqueur 2003).

El vínculo existente entre crimen trasnacional organizado y terrorismo en la región causa mayores afectaciones ya que, esta convergencia de actores pone en riesgo la seguridad del Estado y representan amenazas tanto tradicionales como nuevas amenazas, ya el crecimiento de las redes de crimen y terrorismo transnacionales, generan mayor afectación para el desarrollo de las relaciones entre los gobiernos de cada país”. (Ardila, C., Jiménez, J.. & Rodríguez, J 2017)

La Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito exponen que desde la óptica de los instrumentos internacionales, los actos de terrorismo y la financiación del terrorismo, son considerados delitos atroces a los que no se les otorgarse el estatus de delito político, ni justificarse en motivaciones ideológicas, raciales o religiosas (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 2014: 93)

No obstante, la seguridad el hemisferio se ve afectada por derivadas del CTO, tales como, el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de armas y las redes que se generan entre los grupos delincuenciales. Esta serie de factores ha incrementado la pobreza extrema y la exclusión social. En muchos de los territorios dónde los grupos armados han tomado control, se presentan como espacios vacíos3, esta falta de acompañamiento gubernamental y de programas integrales que fomenten el desarrollo, hacen que la soberanía, la democracia y la estabilidad se vean afectadas y por tanto se conviertan en tierras sin ley, estas se convierten en zonas geoestratégicas para los grupos delincuenciales, quienes llegan a estos lugares a tomar control de las tierras y la población. En la Declaración sobre seguridad en las Américas del año 2003, citado por Vega & Lafosse (2017: 7) “[…] la pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados; los desastres naturales y los de origen de humano […] y el deterioro del medio ambiente”.

Áreas afectadas por el fenómeno convergente en Colombia

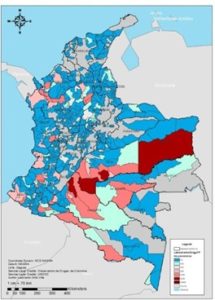

Observatorio de Drogas Colombia Elaboración: Leonardo Ortiz

La problemática del fenómeno existente entre el narcotráfico y el terrorismo es una problemática amplia y compleja, pues implica contemplar factores económicos, políticos, sociales, culturales, de seguridad y de relaciones exteriores. El narcotráfico inicialmente se percibió como un problema de seguridad nacional en Colombia, pero debido al crecimiento del mismo pasó a ser un problema de carácter transnacional (Chabat 2009). Colombia se ha convertido en uno de los países productores de drogas, como bien es el caso de la cocaína, marihuana y heroína, a lo largo del tiempo ha sido uno de los mayores productores y exportadores de este tipo de sustancias (Rangel 1995).

Este capítulo ofrece un panorama general del área sembrada con coca en Colombia según el censo con fecha de corte a 31 de diciembre de 2019. Además de ofrecer las cifras sobre área sembrada, el texto se apoya en la serie histórica para presentar las tendencias y la geografía del fenómeno, con el fin de describir la distribución de los cultivos de coca.

Para este caso, el narcotráfico no ha sido un factor detonante de tragedias vinculadas al consumo de droga, detrás de este negocio se han ligado otros hechos trágicos como la violencia derivada de las actividades de los lideres narcotraficantes, la financiación de guerrillas y paramilitares y el nacimiento de una cultura aliada a lo ilícito por parte de algunos sectores sociales e individuos.

En el año 2019 el área sembrada con coca alcanzó 154.000 hectáreas, a pesar de que esto significa una reducción del 9% comparado a lo reportado en el año 2018, pero se ha notado que a pesar de la reducción hay tres veces más de coca que en el año 2013, también se evidenciaron cultivos de coca en territorios donde antes no se presentaban.

Observatorio de Drogas Colombia Elaboración: Leonardo Ortiz

Nariño dejó de ser el departamento más afectado por cultivos de coca en 2019 al pasar de 41.903 ha a 36.964 ha sembradas (-12 %); mientras que Norte de Santander pasó a ser el departamento más afectado al aumentar los cultivos de 33.598 ha en 2018 a 41.711 ha en 2019 (+24 %). Tibú es ahora el municipio con más cultivos de coca con un 27 % de toda la coca del país; otros tres municipios de Norte de Santander: Sardinata, El Tarra y Teorama se encuentran entre los 10 más afectados en 2019 (UNODOC 2020: 23).

El potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura se estimó en 1.137 tm, verificándose un aumento de 1,5 % en relación con el 2018. La producción estimada de hoja de coca fue de 993.107 tm, un aumento del 1,6 % respecto al año 2018. En relación con la productividad del cultivo, los estudios de actualización del factor de rendimiento en la Región Pacífico se han reflejado en un incremento de productividad de 1,8 % frente al 2018. A nivel nacional se estima que una hectárea produjo alrededor de 5,8 tm de hoja fresca en 2019 (UNODOC 2020: 15).

Desde el año 2015, la coca se sigue concentrando en territorios históricamente afectados, conformando regiones productivas en donde se crean condiciones exclusivas para la producción de hoja de coca, su transformación a base o clorhidrato de cocaína y su posterior tráfico a centros de consumo en Colombia y el exterior. Los enclaves productivos de coca están siendo cada vez más productivos, esto debido al incremento en la rentabilidad del proceso, desde la cultivación misma hasta el proceso de extracción y refinación.

El fenómeno de expansión se concentró en el 3% del territorio, pero en estas zonas no se había detectado coca hasta los últimos tres años, en Colombia la mayoría de la coca sigue concentrándose en las zonas permanentemente afectadas que ocupan el 25 % del territorio afectado, el 83 % de la coca que se detectó en 2019 se localiza en estas zonas (UNODOC 2020). Esto crea escenarios cada vez más complejos, pues se refleja una cercanía entre las zonas de cultivo y una dependencia económica de las comunidades cercanas. En estos territorios también hay presencia de las infraestructuras de transformación a base de cocaína o clorhidrato de coca.El Crimen Organizado, Narcotráfico y Terrorismo, entre la Operación Militar y el Operativo Judicial.

En relación con los años anteriores se pueden identificar ciertos territorios con una clara tendencia a la reducción de cultivos de coca y

en general el impacto del fenómeno. Sin embargo, se encuentran en la etapa inicial del proceso de expansión, debido a sus límites con núcleos con alta presencia de cultivos.

De los veinte departamentos afectados por cultivos de coca en 2019, ocho tienen menos de 1.000, entre estos encontramos a: Vichada, Amazonas, Cesar, Vaupés, Guainía, Magdalena, Boyacá y Santander. Al examinar el fenómeno durante los últimos diez años, en todos estos se registra una tendencia hacia la reducción, en conjunto, estos departamentos pasaron de 867 ha a 469 ha sembradas con coca, una reducción del 46 % para el 2019 (UNODOC 2020: 29).

Teniendo en cuenta lo identificado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2020), los departamentos de Amazonas y Cesar se produjo un crecimiento de cultivos de coca. Cesar se encuentra en la

etapa inicial de un proceso de expansión, esto se debe a sus límites con Norte de Santander, uno de los núcleos con mayor presencia de coca en el país, en Cesar se pueden identificar ciertos rasgos que lo hacen vulnerable a la consolidación de nuevos focos de concentración.

Por otro lado, Amazonas se encuentra en etapa de estancamiento, allí el área con coca durante los últimos 10 años oscila en 150, el núcleo persiste como consecuencia de la expansión que viene desde el Putumayo y que, por sus condiciones de difícil acceso, limitan la intervención.

Los cultivos de coca en zonas de interés para la conservación constituyen una amenaza que va más allá de la cantidad de hectáreas presentes pues para la transformación de la hoja de coca es necesaria la articulación de cadenas de suministro, infraestructuras de transformación y redes criminales, lo que representa un impacto adicional al de los cultivos ilícitos; las dinámicas de ilegalidad y terrorismo representan una nueva amenaza a los desafíos de seguridad y defensa nacionales.

La lucha contra las drogas en Colombia ha estado acompañada por una oleada muy fuerte de violencia, ha sido un conflicto en el que intervienen grupos armados al margen de la ley tales como guerrillas, autodefensas y crimen organizado y el narcotráfico como financiador. Se presentan actos en contra de la población. Se puede decir, cada vez con más razones, que se trata de una confrontación contra la población civil. Los grupos ilegales dirigen con más énfasis sus ataques en contra de los civiles y sus bienes mediante el uso de actos de tipo terrorista (Gómez 2004).

Esto ya no se trata de un conflicto político, ni una confrontación social, a pesar de que los grupos armados han tratado de adoctrinar a la población civil para ganar control territorial, porque en sus inicios tuvieron motivaciones de tipo político que hoy han desaparecido, especialmente por la caída de la cortina de hierro y por la desaparición de la idea de las revoluciones comunistas, el narcotráfico es hoy la herramienta más importante de los grupos armados en Colombia.

Es un conflicto donde ya no existe una confrontación convencional, sino que se presentan enfrentamientos de tipo irregular con acciones de corte terrorista. Ni la guerrilla ni los grupos de autodefensas ilegales realizan ataques de tipo convencional acudiendo a la guerra de guerrillas y a los actos de tipo terrorista en los que se ve fuertemente afectada la población (Gómez 2004: 53).

El Informe Nacional de Desarrollo Humano preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2003), expone que ni se puede caer en la trampa de esperar que el fin del conflicto con las guerrillas seria también el fin del narcotráfico. Es necesario reconocer que el narcotráfico juega un papel esencial en el financiamiento de la violencia y del conflicto.

Los grupos armados al margen de la ley tienen hoy en el narcotráfico su fuente principal de finanzas, tienen control del negocio desde los cultivos de coca hasta su exportación y formación activa del crimen global, sustituyendo los intermediarios locales en algunas regiones y contactando a grandes narcotraficantes para negociar cocaína directamente con ellos, edificando redes de narcotráfico transnacionales

Así la guerrilla entra a participar del crimen global: desarrolla contactos internacionales para operaciones de tráfico de armas, ingresa al contrabando de insumos químicos y practica del lavado de activos a gran escala a través del sistema financiero internacional, la banca virtual y la infiltración de empresas legales. (PNUD 2003: 49)

A pesar de que el problema del terrorismo no puede ser catalogado como de alcance global si tiene una clara influencia en el plano internacional, pues los actos de terrorismo cometidos por la guerrilla o por los grupos de autodefensa, están por lo general, rodeados de elementos o circunstancias que tienen alguna relación con el crimen transnacional.

Los grupos narcotraficantes utilizaron el terror (atentados terroristas) como un instrumento político para presionar al gobierno nacional ante la aprobación de las normas que permitieran su extradición, durante las épocas más duras de violencia, dinamitaron aviones civiles con pasajeros, centros comerciales en las grandes ciudades, edificios públicos y otras instalaciones. También con el dinero del narcotráfico asesinaron periodistas, jueces, políticos, fiscales, policías y personas inocentes. Todos estos actos de terrorismo no ocurrían sólo como consecuencia de un problema interno de Colombia sino como consecuencia de un crimen de alcance global como el narcotráfico (Gómez 2004).

Los grupos armados y guerrillas han desviado su forma de lucha, se han enfocado en los atentados con explosivos que, a combates con las fuerzas militares, ahora su principal objetivo es la la infraestructura eléctrica y petrolera del país, y las zonas de mayor presencia de cultivos ilícitos son afectadas constantemente con actores terroristas como masacres.

Con el dinero del narcotráfico ellos compran armas y explosivos en los mercados, incluso para derribar helicópteros o para realizar atentados a personas. Estas armas provienen de las redes internacionales de venta ilegal de armas. También compran explosivos en el mercado internacional, especialmente en países fronterizos que carecen de controles suficientes para la venta de este tipo de elementos. Estos son utilizados para fabricar los carros bomba que se utilizan en los atentados terroristas, así como otros elementos explosivos de fabricación casera, pero de alcance masivo e indiscriminado. Estos grupos reciben entrenamiento por parte de otros grupos terroristas en técnicas terroristas y en la preparación de misiles caseros hechos con cilindros de gas. Finalmente, el dinero del narcotráfico también es empleado para comprar gente y crear corrupción, no sólo en Colombia sino también en otros países (Gómez 2004: 58).

Vega y Lafosse (2017), establecen que las problemáticas medioambientales existentes en las zonas de cultivos ilícitos, son de vital importancia su atención, estas se deben a la situación de criminalidad que se vive en los territorios, criminalidad que se traduce no solo en la existencia de bandas delincuenciales sino a la situación de conflicto armado que por décadas ha sufrido Colombia, que sí bien aparentemente por la acción de las autoridades o por acuerdos de paz este no debería ser un factor, bien se sabe, que ha quedado algunas de disidencias de estos grupos armados que aún continúan su accionar delictivo.

Anomia existente en el marco jurídico colombiano bajo el cual los operadores de justicia investigan, acusan y juzgan los delitos concernientes al narcotráfico y al terrorismo

Con el fin de desarrollar o formular las bases de un estatuto jurídico como propuesta se considera al narcotráfico y el terrorismo como blancos de inteligencia militar, se busca una clasificación normativa para neutralizar de forma efectiva la convergencia conformada por el narcotráfico y el terrorismo, se tomarán como bases de estudio el marco jurídico legal colombiano contra el narcotráfico y el terrorismo, la política criminal del Estado colombiano y las estadísticas y estudios que demuestran el crecimiento de estas amenazas.

El narcotráfico ha tenido una fuerte incidencia en Colombia y es un fenómeno que está directamente relacionado con las acciones terroristas. A lo largo de casi cincuenta años el Estado ha intentado elaborar políticas públicas, estrategias y programas para contrarrestar el crecimiento del problema. El gobierno colombiano ha trabajado en la elaboración de una política antidrogas que logre disminuir la producción y el consumo de estupefacientes, generando un impacto directo en los cultivos ilícitos. A través del análisis se evidenció que la política se encuentra mal formulada, pues los policy makers aún tienen una concepción errada del problema, criminaliza a los agricultores y desvaloriza los conflictos existentes en los territorios (Ruano, E & Valente, A 2011).

El primer capítulo del título XII del Código Penal Colombiano se refiere al terrorismo, el concierto para delinquir y las amenazas a la seguridad, el bien jurídico que de manera directa se intenta proteger la presencia de un orden mínimo en la sociedad, de manera que se le permita el desarrollo de la paz como ambiente estable. Este orden público se rompe cuando actores terroristas atentan contra esa certeza de que se convive en un ambiente de seguridad territorial y de no agresión porque se entra en la desconfianza colectiva y en la incertidumbre acerca de un eventual atentado a la comunidad (Cruz 2011: 467).

Para contrarrestar el problema de las drogas en Colombia, se han adoptado distintas políticas que buscan menguar el impacto que las drogas han generado en el país. Estas políticas se pueden dividir en dos grandes apartes: las primeras que se enfocan en reducir la oferta de las drogas, dentro de las cuales se pueden mencionar la erradicación de cultivos ilícitos, destrucción de laboratorios de cocaína, y las políticas que promueven el desarrollo alternativo; y las segundas, donde se encuentran las políticas dirigidas a interrumpir la exportación de la droga, tales como la interdicción del tráfico y la producción mediante la incautación de la misma (Thoumi 2002).

Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe, Colombia tuvo como principal foco la “guerra contra las drogas” la política de “cero tolerancia” frente a la producción de cocaína, lo cual incluye la reducción de los cultivos de hoja de coca, el desmantelamiento de laboratorios, la incautación de pasta, base, cocaína y precursores químicos y la extradición (Tickner & Cepeda 2011). Su interés en la cooperación militar de Estados Unidos para la realización de actividades de contrainsurgencia fue igual esencial. A pesar de que el Plan Colombia fue una ayuda para mejorar la situación interna de seguridad en Colombia, hay consenso de que sus logros en materia de reducción de cultivos y producción de cocaína están relativamente lejos de las metas propuestas (Acevedo, B.; Bewley-Taylor, D., & Youngers, C 2008)

Desde 1999 se ha presentado una disminución general en los cultivos de hoja de coca en Colombia, aunque no hay consenso entre los informes del Departamento de Estado y la UNODOC acerca de su magnitud. Los informes de UNODOC desde la firma del acuerdo de paz muestran una tendencia pendular de alzas y bajas en los cultivos de coca, siendo las alzas mucho más pronunciadas, pues se han identificado zonas nuevas de cultivo. Sin embrago, no existe correspondencia entre las tasas de reducción en los cultivos ilícitos y el aumento exponencial en los esfuerzos de erradicación adoptados a partir del 2000. Han disminuido mucho más lentamente los cultivos de lo que ha aumentado la erradicación, mientras que hay también períodos en los que los cultivos ilícitos crecieron a pesar de incrementos sustanciales en la erradicación. Esto muestra no solo una alta capacidad de adaptación por parte de los cultivadores y la industria en general, sino la efectividad limitada de la erradicación como estrategia predominante de lucha contra las drogas (Thoumi, F. et ál 1997).

La erradicación de los cultivos ilícitos, mediante aspersiones aéreas, es un método utilizado para reducir la cantidad de hectáreas sembradas dentro del territorio nacional, erradicación que se ha realizado utilizando el herbicida 16 denominado Glifosato. El Programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato (PECIG), señaló:

La eliminación de los cultivos ilícitos en Colombia se justifica para frenar el efecto negativo relacionado con la producción y tráfico de estupefacientes… Hay varios métodos de erradicación disponibles… pero por la ubicación de los lotes de cultivo, las características del paisaje, la de oposición de los cultivadores de plantas con fines ilícitos y grupos armados al margen de la ley, hace que la estrategia más eficiente y menos peligrosa, sea la aspersión aérea con herbicidas. (Ministerio de Justicia 2003: 5)

A pesar de no ser esta la única forma de erradicación y del deterioro ambiental que esta genera, si es la forma más efectiva de reducir el número de hectáreas sembradas con hoja de coca en Colombia. No obstante, no solamente se pretende la reducción del área cultivada, sino que también se direccionan las políticas a desmantelar los laboratorios donde se procesa la droga.

En cuanto a las políticas que buscan reducir la oferta de drogas, también se encuentran las direccionadas a plantear un desarrollo alternativo, desarrollo que se ha ejecutado mediante estrategias tales como (Observatorio de Drogas de Colombia s.f):

- Programa de familias guardabosques (PFGB): estrategia centrada en la erradicación manual voluntaria de los cultivos ilícitos.

- El programa proyectos productivos (PPP): este trabaja conjuntamente con organizaciones comunitarias en el fortalecimiento, implementación o apalancamiento de las líneas productivas priorizadas en cada uno de los municipios, por medio de diversos instrumentos de generación de

Miembros de la Policía de Colombia controlan una calle de Bogotá, Colombia, el 10 de febrero de 2021, luego de que Cuba alertara a Colombia sobre un plan de la guerrilla del ELN para atacar a Bogotá en los “próximos días”, según un mensaje difundido por el Gobierno de Iván Duque. (Foto:Raúl Arboleda/AFP)

Por otro lado, a través de la Política Ruta Futuro, el gobierno colombiano propuso una zonificación con base a las características de cada uno de los territorios afectados por cultivo de coca, con el fin de diseñar estrategias de política pública y así responder de forma eficiente a las condiciones. Esta se fundamenta en cuatro pilares estratégicos y un pilar transversal, a través de los cuales se ataca el problema de las drogas desde el consumo de sustancias psicoactivas; la producción de drogas; las estructuras criminales, y las economías y rentas criminales. Dichos pilares estratégicos se encuentran conectados desde los cultivos hasta el consumo nacional y la exportación); la generación de rentas para el crimen organizado, derivada de la producción de drogas ilícitas, y la concentración de riqueza a partir del lavado de activos (UNODOC 2019: 24).

Los cuatro pilares de la política son: 1.) “Reducir el consumo de sustancias psicoactivas y su impacto”; 2.) “Reducir la disponibilidad de drogas para los mercados internos y externos”; 3.) “Desarticular y afectar las estructuras criminales”, y 4.) “Afectar las economías y rentas criminales” (UNODOC 2019: 24). Estos cuatro puntos descansan sobre un quinto pilar referido a la transformación del territorio y la comercialización de las economías ilícitas.

Dentro del desarrollo de la política integral, se busca identifica las capacidades de los territorios en cuanto a su nivel de afectación, con el fin de potencializarlos y mejorar la sostenibilidad de las intervenciones. Los territorios afectados por cultivos ilícitos se clasificaron en tres grandes Categorías de Intervención Territorial (CIT): zonas de manejo especial, zonas de interés estratégico y zonas de libre intervención.

A finales de 2019, el 48% de la coca detectada se encuentra en estas tres categorías, así: El 18 % de la coca se encuentra en zonas de Reserva Forestal que corresponden a zonas de manejo especial, localizadas principalmente en Norte de Santander, Bolívar y Nariño; el 16 % de la coca está en tierras de las comunidades negras; la gran mayoría de la coca bajo esta categoría se encuentra en el departamento de Nariño; y el 14 % de la coca se encuentra en la zona de interés estratégico bajo la categoría de integración productiva. Putumayo y Norte de Santander tienen cerca del 58 % de la coca bajo esta categoría .

Las regiones catalogadas en Colombia como espacios vacíos, representan complejos escenarios de seguridad generada por los vínculos de la criminalidad local con redes de crimen organizado transnacional, situación que no solo obedece por ser regiones estratégicas, sino también por la falta de apoyo gubernamental, infortunadamente Colombia no ha tenido una política de Estado clara para las zonas en situación de abandono, lo que ha favorecido que los grupos al margen de la ley puedan ubicarse con toda libertad incluso a ejercer control (Trejos, L 2014).

Felbab-Brown, V. et ál (2009), identifican tres factores que han permitido la recuperación de la coca en Colombia luego de los éxitos iniciales en su reducción, entre estos están: 1.) la adaptación de estrategias por parte de los campesinos y narcotraficantes, entre ellas el uso de plantas más fuertes, el aumento en la densidad de los cultivos, la reducción en su extensión, y técnicas que permiten minimizar los efectos de la fumigación; 2.) la existencia de obstáculos estructurales para que los cultivadores y ex cultivadores accedan a alternativas lícitas viables; y 3.) la política de “cero tolerancia” frente a los cultivos ilícitos, la cual niega la ayuda oficial para aquellas zonas del país en donde todavía hay cultivos de coca.

Por ello, este documento pretende apuntar a la necesidad de formular un enfoque renovado que ataque las causas estructurales del fenómeno de narcotráfico y el terrorismo, al mismo tiempo que se integren y sincronicen todos los elementos de la política antidroga, con estrategias conjuntas neutralización de la amenaza.

A pesar de que ya no existen grandes carteles y capos anteriores y que las bombas terroristas no estremezcan los centros urbanos hace pensar que algunas de las batallas en la guerra contra las drogas han sido efectivas en cierta medida. Pero el negocio del narcotráfico sigue floreciendo y con él también las acciones terroristas, el narcotráfico tiene un alto poder de relevo que frustra muchas operaciones contra capos y cabecillas, a pesar de las bajas, los encarcelados y los extraditados, la producción y el consumo poco han disminuido.

Lineamientos para crear un estatuto contra el Crimen Transnacional Organizado

El fenómeno convergente entre el terrorismo y el narcotráfico se ha convertido en una amenaza transnacional en la región. Para que Colombia logre enfrentar esta amenaza es necesario contar con una perspectiva multidimensional, lo que significa coordinar políticas y estrategias regionales, ya que este es uno de los desafíos que enfrentan los gobiernos en el hemisferio y actuar de forma conjunta resulta mucho más efectivo.

Combatir el crimen organizado, de manera eficaz es uno de los principales retos que en la actualidad afronta el Estado colombiano. La criminalidad organizada se caracteriza por que actúa de manera coordinada a través de estructuras jerárquicas conformadas por pluralidad de actores criminales y, por lo general, cuenta con un importante volumen de recursos que facilitan su permanencia y refuerzan su capacidad operativa, los cuales son obtenidos de la realización de actividades tanto lícitas como ilícitas. Las estructuras criminales organizadas se erigen como un fenómeno delictivo de gran complejidad, dado que en la mayoría de oportunidades son responsables de la comisión de una amplia gama de delitos de especial gravedad, tales como el terrorismo y el narcotráfico, más aún cuando adquieren una dimensión transnacional (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2014: 214).

Colombia no ha tenido una política contra las drogas constante en el tiempo, combatir estos fenómenos dependen de la posición que cada gobierno tome frente al tema, por ello se ve la necesidad de establecer un estatuto contra el crimen organizado que contenga normas de carácter constitucional, claridad sobre la magnitud de las amenazas y la definición de las mismas, pues con la adopción del concepto de seguridad multidimensional se deben tener en cuenta la evolución de las dinámicas de los actores criminales.

Uno de los errores cometidos por Colombia ha sido el manejo del fenómeno convergente como dos amenazas aisladas, el terrorismo y el narcotráfico son dos fenómenos interdependientes el uno del otro, por ello se ha llegado a analizar esto como Crimen Organizado.

El entorno y las amenazas a las que los Estados latinoamericanos se enfrentan, afectan sus intereses nacionales y su estabilidad en materia de seguridad y defensa nacional. Este escenario es caracterizado por la turbulencia y complejidad de los actores que representan una amenaza, esto afecta los roles gubernamentales y la turbulencia un fenómeno que de cambio acelerado que no permite articular los medios adecuados para la defensa de los países de la región (Ardila, C., Jiménez, J.. & Rodríguez, J 2017).

El poder de los Estados cada vez más débil y transitorio, la complejidad del sistema internacional ha generado una transformación del poder estatal, teniendo en cuenta que las amenazas se expanden y circulan cada vez más rápido, este fenómeno genera la transferencia acelerada de ideas, aspiraciones, técnicas y movimientos políticos que minan el poder y el orden (Naim 2015: 98). Esto les da menor tiempo a los países para formular una óptima construcción de soluciones en materia de seguridad y defensa debido a la mutación acelerada de las amenazas.

A pesar de la lucha contra el crimen organizado en la región, es evidente el problema de gobernabilidad y coalición entre Estados para poder contrarrestar los actores criminales de forma conjunta.

En el ámbito internacional, se han adoptado normas de carácter general por medio de las cuales se intentan reprimir los actos y actividades terroristas, países como Inglaterra, España y Francia; los cuales han sufrido el flagelo del terrorismo, han desarrollado esquemas legislativos que hacen frente a este problema (Walzer 2002).

En Colombia el desarrollo legislativo respecto del delito de terrorismo se ha caracterizado por desconocer las libertades individuales, lo cual ha atentado contra el régimen democrático del país. Dada la vaguedad expresión del tipo penal de terrorismo en Colombia, una multitud de delitos comunes encuadran en la definición de terrorismo. Por ello, se debe realizar un esfuerzo por especificar y delimitar dicho delito. Con respecto al fenómeno del terrorismo, la legislación Colombiana se ha caracterizado por ser de tipo excepcional y no de tipo ordinario, por lo cual, no se ha adoptado un cuerpo normativo completo y definitivo que regule el delito de terrorismo (Walzer 2002).

Uno de los proyectos legislativos más polémicos de los últimos años, fue el Estatuto Antiterrorista, presentado por el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, este fue declarado inexequible en el año 2004, este estatuto Antiterrorista, pretendía endurecer los castigos para los actos de terrorismo, por medio de estrictas medidas y aumento de penas para quienes cometieran actos de terrorismo. Este proyecto representa un adelanto en la búsqueda y creación de un sistema que le haga frente a la realidad que vive Colombia.

Ruano& Valente (2011) analizan el desarrollo que ha tenido el Crimen Organizado Transnacional (COT) en América Latina y como este fenómeno ha suscitado la necesidad de integración regional para generar la seguridad internacional, de esta manera, nace la propuesta de establecer una Corte Penal Sudamericana como una de las estrategias para combatir los efectos de la delincuencia generada por las organizaciones criminales.

Sin embargo, para ello es necesario que cada país establezca un estatuto sólido y enfocado en la neutralización del crimen organizado y la prevención de la propagación del mismo, esto genera confianza y facilita las relaciones con los aliados. Este debe contener las normas de orden constitucional, los principios rectores y una caracterización precisa del fenómeno y su criminalización, por consiguiente, debe contener la parte procesal pero también debe contener la parte de ejecución de la condena y todo lo relacionado con el derecho penitenciario de las personas sometidas a un estatuto contra el crimen organizado.

Colombia por su parte, debe impulsar una revisión cooperativa con participación de países afectados por el crimen organizado como México y Brasil y de esta manera entablar una discusión del papel que las drogas han desempeñado en las relaciones regionales, así como de los costos, resultados de las estrategias que se han tenido internamente. diversificando su estrategia diplomática más allá de Estados Unidos, con el fin de entablar diálogos directos con Estados que han adoptado políticas distintas de la prohibición y la penalización, aprender de sus experiencias y crear alianzas estratégicas con ellos en su interlocución con la rama legislativa, en particular (Tickner, & Cepeda 2011). Este acercamiento debe incluir también a los gobiernos locales de las regiones más afectadas de Colombia por el fenómeno del narcotráfico, esto teniendo en cuenta la variedad de actores criminales existentes al largo del territorio colombiano.

Conclusiones

Colombia debe tomar conciencia de la existencia de la interdependencia entre las drogas y el terrorismo, fenómenos propios del conflicto armado interno, el hecho de que el narcotráfico no depende exclusivamente del conflicto, ni viceversa, exige la adopción de una política amplia capaz de atender cada uno de los delitos existentes en este marco convergente.

Cada una de las estrategias de seguridad y defensa nacionales planteadas por los gobiernos de turno han puesto como primer frente de batalla a las Fuerzas Militares, a pesar de que operaciones militares han llevado al debilitamiento del fenómeno, la anomia jurídica quiebra los esfuerzos, cualquier estrategia nueva para combatir el narcotráfico debe integrar una propuesta explícita normativa que permita superar esta disonancia.

En este orden de ideas, el gobierno colombiano debe tener puentes de discusión con Organizaciones no Gubernamentales e instituciones académicas dedicadas a la investigación sobre los efectos de la prohibición, tanto en Colombia como en Estados Unidos, con el fin de disponer de mayores elementos objetivos de análisis a la hora de considerar estrategias alternativas en la lucha antidroga.

El gobierno de Colombia debe canalizar mayores recursos de la cooperación bilateral hacia estrategias de desarrollo alternativo y fortalecimiento del Estado, las cuales pueden ser más efectivas.

Referencias

Acevedo, B.; Bewley-Taylor, D., & Youngers, C. (2008): “Ten Years of Plan Colombia: an Analytical Assessment”, The Beckley Foundation Drug Policy Programme.

Aidis, R.; Praag, M. (2007): “llegal entrepreneurship experience: Does it make a difference for business perfomance and motivation?”, Journal of Business Venturing, pp.283- 310.

Ardila, C., Jiménez, J.. & Rodríguez, J. (2017): “Construcción de Políticas Públicas para combatir la convergencia de actores terroristas”, Análisis de la Seguridad internacional desde perspectivas académicas, Pamplona, Arazandi, pp. 385-407.

Becker, G. (1990): “Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive”, Journal of Political Economy, pp.893-921.

Calduch, R. (s.f): “La incidencia de los atentados del 11 de septiembre en el terrorismo internacional”, Madrid: Universidad Complutense: Catedra de Relaciones Internacionales.

Chabat, J. (2009): “Narcotráfico, empresa transnacional”, Universidad Iberoamericana.

Congreso de la República de Colombia. (1959): “Sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos”.

Cruz, L. (2011): “Delitos contra la seguridad pública”, Lecciones de Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia.

Felbab-Brown, V. et ál. (2009): “Assessment of the Implementation of the United States Government’s Support for Plan Colombia’s Illicit Crop Reduction Components”, Washington D.C: Management Systems International-Usaid.

Gil, F. (2016): “El fenómeno del narcotráfico desde el pensamiento sistémico”, Revista Cubana de Ciencias Económicas, pp.76-90.

Gómez, C. (2004): “Terrorismo, narcotráfico y conflicto en el caso colombiano: La cooperación internacional”, Cuadernos de estrategia, pp.49-69.

Gottschalk, P. (2010): “Entrepreneurship in organised crime”, Int. J. Entrepreneurship and Small Business, pp.295-307.

Laqueur, W. (2003): La Guerra sin fin, Barcelona, Destino.

LAS. (1998): The Arab Convention on the Supppression of Terrorism, Cairo: General Secretariat of the Leage of Arab States.

Ministerio de Justicia. (2003): Programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato (PECIG).

Ministerio de Justicia y del derecho. (2018): Ruta Futuro: Política integral para enfrentar el problema de las drogas 2018-2022, Bogotá D.C, Ministerio de Justicia y del derecho.

Ministerio de Justicia y del Derecho y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2015): Atlas geofísico y cultural resguardos Honduras-Agua Negra- Chimborazo, Bogotá D.C., UNODOC.

Naim, M. (2015): El fin del poder. México D.F.

Observatorio de Drogas de Colombia. (s.f): Desarrollo alternativo.

OEA. (2003): “Convención Interamericana contra el terrorismo”, Ciudad de México, Organización de los Estados Americanos.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2014): “Guía para Colombia sobre el régimen jurídico contra el terrorismo y su financiación: Subdivisión de prevención del terrorismo”, Bogotá D.C, UNODOC.

Parques Nacionales Naturales de Colombia. (2008). Manual para la delimitación y zonificación de zonas amortiguadoras. Retrieved from www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/08/Anexo-3-PNN- 2008-Manual-delimita_zonifica-ZA

PNUD. (2003): Informe sobre desarrollo humano, Nueva York, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Rangel, C. (1995): “La sociedad colombiana y los problemas del narcotráfico”, Colombia Internacional, pp. 39-46.

Rojas, F. (2008): “Mayor presencia del crimen organizado: consecuencia de las crisis de gobernabilidad y el débil imperio de la ley”, Crimen Organizado en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, Catalonia, pp. 95-108.

Ruano, E & Valente, A. (2011): “Política Pública e cultivos ilícitos na Colômbia”, Revista de Economía e Sociología Rural.

Thoumi, F. (2002): “El imperio de la droga, Narcotráfico, economía y sociedad en los Andes”, Bogotá D.C, Planeta Colombia S.A.

Thoumi, F. et ál. (1997): Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social, Bogotá D.C, PNUD, DNE y Editorial Planeta.

Tickner, A., & Cepeda, C. (2011): “Las drogas ilícitas en la relación Colombia – Estados Unidos”, Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos, Bogotá D.C, Universidad de los Andes, pp. 205-234.

Trejos, L. (2014): “Una aproximación a la ilegalidad, el crimen organizado y la ausencia estatal en la frontera colombo – venezolana”, El caso del departamento de la Guajira, Revista digital de Historia y Arqueología.

UNODOC. (2019): Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018, Bogotá D.C, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

UNODOC. (2020): Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019, Bogotá D.C, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Uprimmy, R. (2003): Drogas, Derecho y democracia. Bogotá D.C, Universidad Nacional de Colombia.

Vega, M., & Lafosse, H. (2017): La triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú. Una mirada entorno al posconflicto desde la seguridad ambiental.

Walzer, M. (2002): Excusas para el Terrorismo, las Políticas de la Apología ideológica,

México D.F, Metapolítica.

[1] Artículo que expone los resultados de dos proyectos de investigación (i) titulada “Desafíos y Nuevos Escenarios de la Seguridad Multidimensional en el Contexto Nacional, Regional y Hemisférico en el Decenio 2015-2025”, del grupo de investigación Centro de Gravedad, reconocido y categorizado en (A1) por el Ministerio de Ciencia, tecnología e innovación de Colombia (MinCiencias), y vinculado al Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales (CESDN) y (ii) “Esclarecimiento de la verdad histórica sobre la violencia estructural en Colombia, provocada al medio ambiente y a las víctimas del conflicto: Aporte de las Fuerzas Militares en la reconstrucción del tejido social”, del grupo de investigación “Memoria Histórica, Construcción de Paz, Derechos Humanos, DICA y Justicia”, reconocido y categorizado en (C) por COLCIENCIAS registrado con el código COL0141423 vinculado al Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar (CIMHM) y a la Maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA). Los grupos se encuentran adscritos y financiados por la Escuela Superior de Guerra General “Rafael Reyes Prieto”, de Colombia. Las opiniones acá expuestas no representan de ninguna manera la línea editorial o la institución.

[2] Oficial en actividad, grado Mayor del Ejército Nacional de Colombia, Profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Gerente en Seguridad y Análisis Sociopolítico de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “Brigadier Ricardo Charry Solano”, Especialista en Administración de Recursos Militares para la defensa del Centro de Educación Militar del Ejército, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada y Magister(c) en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” Contacto: tsuarez_007@hotmail.com.

Descargo de responsabilidad: Los puntos de vista y opiniones expresados en este artículo son los del autor. No necesariamente reflejan la política oficial o la posición de ninguna agencia del gobierno de los EE. UU., la revista Diálogo o sus miembros.